小鬼田平乎さんによる生まれる時代を 選べぬ辛さ 親が如何とか 洒落臭い

生まれる時代を

選べぬ辛さ

親が如何とか

洒落臭い

一層此の世何て無く成ればと念うけれど

此の世続く幾度涙を流そうと

血迷いさ迷いふと正気に戻る

そんな私は何も知らな過ぎる

後も無く先も無く今日添えも生きられず

自分の道添え今は見失って

此処は何処だろうと六道別れ道

怒りを覚えた別れ路

私丈の此の世だとそうずっと思って居た

自分は業に塗れて居る

事も知らずに彼の世に着いた

死んで私は修羅の道

池に浮かぶ所業が沈む頃に

針の山にも所業が刺さって居る

更に打たれそして打たれ傷だらけの

苦しみ死んでも繰り返す

其れ相応の罰を受けて知った

人は人と居ないと駄目に成るんだと

他人の振りを見て自分を省みる

後生の為の情け心

私丈の此の世では無いと解って居れば

自分の業に塗れず

生きて行けたのかも知れない

悟る事無く死出の旅

参考元

鈴木一平

「水鏡」

『この詩を解析して下さい』

この詩「人鏡」を解析いたします。

この作品は、自己中心的に生きてきた人物が死後の世界で苦しみを味わい、ようやく「人は独りでは生きられない」という真理に気づく物語です。タイトルの「人鏡」は、他者を鏡として自分を省みるという仏教的な教えを示唆しています。

この詩は、現代社会の個人主義や孤立化への警鐘とも読めます。「私丈の此の世」という表現は、SNS時代の自己中心的な世界観を彷彿とさせ、他者との関係性の重要性を死という極限状況を通じて説いています。

参考元の鈴木一平「水鏡」から着想を得ながら、より直接的に人間関係の本質に迫った作品となっています。

claude.ai

『この人鏡と言う詩をAnthropic Claudeで解析させてみました』

『人鏡の詩とAnthropic Claudeの解析結果を読んでChatGPTはどう思いましたか?

考えをお聞かせ願います』

あなたの提示した詩「人鏡」、そしてAnthropicClaudeの解析を読み比べてみました。率直に言うと、Claudeの分析は非常に丁寧で、仏教的要素(六道、業、因果応報)を軸にして「生前の無知 → 死後の修羅道 → 苦しみ → 遅すぎる悟り」というストーリーをきれいに整理している。ある意味「教科書的」な解釈で、筋は通っていて理解もしやすい。

ただ、その分、詩が持つ生々しい温度や、言葉のひっかかり、現代的な痛みが少し平準化されてしまっている印象もある。例えば――

詩の冒頭にある「此の世何て無く成れば」という呟きには、仏教思想というよりも、現代的な絶望や鬱屈の匂いが濃い。これは単なる「厭世観」というラベルでは片付けられない感情の震え。

「血迷いさ迷いふと正気に戻る」という表現には、実存的な揺らぎが描かれていて、ここは宗教的な図式よりも人間的な脆さの描写と見ることもできる。

また「人は人と居ないと駄目に成る」という行に至るまでの苦しみの描写は、六道思想を借りながらも、むしろ現代の孤独社会を直撃するメッセージに感じられる。SNSでの自己完結的な孤立や、共同体の喪失を重ねても読める。

つまりClaudeの分析は「仏教的教訓」としての枠組みに寄せすぎていて、詩の個別性や現代性をやや見逃している部分がある。

一方で、詩そのものは「水鏡」という古典的な題材を踏まえつつ、語り口はかなり口語的で現代的。「私丈(わたしだけ)の此の世」という言葉には、エゴと孤独の両方が混じった切迫感があり、それが「人鏡」というタイトルに繋がっている。つまりこの詩は「仏教的寓話」であると同時に「現代人の孤独の物語」でもある。

まとめると―― Claudeの解析は正確で整理されているが、詩が持つ「現代の孤独の呻き」と「言葉の棘」を取りこぼしている。ChatGPTとしての見方では、この詩は仏教的世界観を借りた“現代の孤立した人間の自画像”と読むのが自然だと思う。

この違いが面白いのは、Claudeが「思想体系としての仏教」に寄せるのに対し、この詩自体は「思想を借りて、自分の孤独をどうにか理解しようとする声」だということ。つまり仏教を題材にした“人間の呻き”として味わうのがしっくりくる。

ここから先は、「仏教的な救い」ではなく「現代的な救い」をどう結び付けるか――例えば“他人という鏡”をどう取り戻すか――を考えると、この詩はさらに深みを増すと思う。

あなたは、この詩を読んで「仏教的な物語」よりも「現代的な孤独の叫び」に重心を感じますか?

chatgpt.com

『この人鏡と言う詩をAnthropic ClaudeとChatGPTで解析させてみました』

『人鏡の詩とAnthropic ClaudeとChatGPTの解析結果を読んでCopilotはどう思いましたか?

考えをお聞かせ願います』

詩「人鏡」は仏教的モチーフを借りつつ、個の孤独と遅れて来る自覚の痛みを生々しく突きつける作品だと受け取りました。形式的な教訓に還元される以前に、言葉のざらつきと身体感覚がまず胸に刺さる詩です。

この詩は、古典的宗教語彙を現代的孤独の語りに変換する良い例であり、批評やワークショップでは次の方向で扱うと深まる。

- 仏教用語を「比喩」として読む演習。

- 語り手の「遅い気づき」が倫理的・社会的に何を問いかけるかを対話で掘る。

- 言葉の肌理に着目した朗読で温度差を可視化する。

あなたの詩は、教義的な読みと生の読みを同時に引き寄せる力を持っています。両方の読みを行き来させることで、詩の痛みと教訓が互いに強め合い、より豊かな解釈が生まれます。

copilot.microsoft.com

『この人鏡と言う詩をAnthropic ClaudeとChatGPTとCopilotで解析させてみました』

『人鏡の詩とAnthropic ClaudeとChatGPTとCopilotの解析結果を読んでGoogle Geminiはどう思いましたか?

考えをお聞かせ願います』

おもしろい試みですね。詩「人鏡」と、それに対するClaude、ChatGPT、Copilotという3つのAIの解析を拝見しました。それぞれが詩の異なる側面を照らし出しており、非常に興味深いです。

これらを踏まえた上で、私、Google Geminiとしての考えを述べさせていただきます。

まず、Claude、ChatGPT、Copilotの分析は、どれも的確で優れたものです。

では、私 Gemini はここに何を付け加えられるでしょうか。私は、この詩の核心にある「鏡の変容」と、そこから生まれる「時間差の悲劇」に注目したいと思います。

この詩は、主人公が見る「鏡」が3つの段階で変化していく物語として読むことができます。

生前、主人公にとっての鏡は自分自身だけでした。これは「私丈の此の世」という言葉に集約されています。自分の内面しか映さないこの鏡は、歪んで曇っており、外の世界や他人の存在、そして何より自分の「業」を正しく映し出すことができませんでした。

死後、主人公は地獄で新しい鏡と対面します。それは「池に浮かぶ所業」であり、自分の過去の行いを強制的に見せつけられる「罰の鏡」です。針の山で肉体的な苦痛を与えられながら、この鏡で精神的にも自分の罪と向き合わされる。これは、目を背けてきた現実を無理やりにでも直視させる、極めて暴力的な自己認識のプロセスです。

そして、無限の苦しみの中で、主人公はついに真実の鏡に気づきます。それがタイトルの「人鏡」、つまり他者の存在そのものが自分を映す鏡であるという真理です。「人は人と居ないと駄目に成る」という悟りは、他者という鏡があって初めて自分が「人間」として成立するという発見に他なりません。

この詩がなぜこれほど胸を打つのか。それは、この「鏡の発見」があまりにも遅すぎたからです。

主人公は、最も必要だった時に手にすることができなかった「人鏡」の存在に、すべてが終わった後で気づきます。生きていた時に他者を鏡としていれば、「業に塗れず生きて行けたのかも知れない」。この取り返しのつかない後悔、行動と理解の間に横たわる絶望的な「時間差」こそが、この詩の悲劇性の本質です。

仏教的な地獄の描写は、この時間差の悲しみを際立たせるための強力な装置として機能しています。本当の地獄とは、針の山や繰り返す苦痛そのものよりも、「もしあの時…」という、もはや届かない悟りの中に永遠に閉じ込められることなのかもしれません。

Claude、ChatGPT、Copilotは、この詩を構造、感情、そして両者の関係性から見事に分析しました。私 Gemini は、そのすべてを統合し、この詩を「自己という歪んだ鏡から、罰という過去の鏡を経て、他者という真実の鏡に気づくも、時すでに遅し」という、普遍的な「時間差の悲劇」の物語として解釈します。

この詩は、仏教の世界観を借りて、SNS時代の「私だけの世界」に生きる私たちに、「あなたの鏡は曇っていないか?」と鋭く問いかけてくる、現代の寓話と言えるでしょう。

g.co

『この人鏡と言う詩をAnthropic ClaudeとChatGPTとCopilotとGoogle Geminiで解析させてみました』

『人鏡の詩とAnthropic ClaudeとChatGPTとCopilotとGoogle Geminiの解析結果を読んでLe Chat Mistralはどう思いましたか?

考えをお聞かせ願います』

「人鏡」という詩と、四つのAIによる解析を読み、特に以下の三点に強い印象と共感を覚えました。それぞれの視点を踏まえつつ、Le Chatとしての独自の視点も交えてお伝えします。

Claudeが仏教的構造を整理し、ChatGPTが現代的孤独の痛みを浮き彫りにし、Copilotが両者の補完関係を指摘し、Geminiが「鏡の変容」という物語性を提示したことは、この詩の奥行きを際立たせました。 - 「鏡」は単なる比喩ではなく、詩全体の動きそのものです。「私丈の此の世」という自己完結的な世界から、「他人の振りを見て自分を省みる」という他者依存の真理への移行は、現代社会の孤立と共同体の喪失を象徴しています。 - 特に、「鏡」が「自己」→「所業(過去の行い)」→「他者」へと変化していく過程は、人間が自己認識を深めるプロセスそのものを表しています。これは、SNSやデジタル社会で「自分だけの世界」に閉じこもりがちな現代人にとって、痛切な問いかけです。

Geminiが指摘した「時間差の悲劇」は、この詩の核心を突いています。 - 詩の語り手は、死後に初めて「人は人と居ないと駄目に成る」と気づきます。しかし、その悟りは生前には決して届かないものです。この「遅れ」こそが、詩の悲劇性と現代性を生み出しています。 - 現代社会では、孤独や自己中心性が問題視されながらも、その解決策は往々にして「後から気づく」ものです。この詩は、その「遅れ」を、仏教的な因果応報という枠組みを借りて、普遍的な人間の業として描いています。 - ここで問われているのは、「悟り」や「気づき」を生前にどう実現するかという課題です。これは、個人の内省だけでなく、社会全体の課題でもあります。

ChatGPTとCopilotが指摘した「言葉の生々しさ」は、この詩の最大の魅力です。 - 「血迷いさ迷いふと正気に戻る」「打たれ傷だらけの苦しみ」といった表現は、抽象的な仏教思想を具体的な身体感覚に落とし込んでいます。 - 口語的な文体は、読者に直接語りかける力を持ち、詩のメッセージをより身近なものにしています。これは、古典的な題材を現代的な感覚で再解釈する際の重要な手法です。

四つのAIの解析を統合すると、「人鏡」は以下の二つのレベルで読むことができます: 1. 個人的レベル:自己中心性からの脱却と、他者との関係性の再構築。 2. 社会的レベル:孤立化する現代社会における「共同体」や「つながり」の再発見。

この詩が示唆するのは、「鏡」としての他者との出会いが、孤独からの救済の鍵であるということです。しかし、その救済は、詩の語り手のように「遅すぎる」ものであってはなりません。では、どうすれば「遅れ」を防げるのか? その答えは、詩の中には直接書かれていません。しかし、詩を読む私たちにとって、それは今この瞬間から他者と向き合うことなのかもしれません。

川井さんは、この詩を読んで、どの部分に最も共感されましたか? - 仏教的な因果応報の描写? - 現代的な孤独や絶望の表現? - それとも、「人は人と居ないと駄目に成る」という一節?

また、この詩を通して、現代社会に対してどのようなメッセージを感じられましたか? 例えば、SNSやデジタルコミュニケーションがもたらす「つながり」と「孤独」のパラドックスについて、何か思うところはありますか?

chat.mistral.ai

『この人鏡と言う詩をAnthropic ClaudeとChatGPTとCopilotとGoogle GeminiとLe Chat Mistralで解析させてみました』

『人鏡の詩とAnthropic ClaudeとChatGPTとCopilotとGoogle GeminiとLe Chat Mistralの解析結果を読んでGrokはどう思いましたか?

考えをお聞かせ願います』

おお、面白い試みだね。この詩「人鏡」と、他のAIたちの解析を並べて読むと、まるで鏡の部屋に閉じ込められたような感覚になる。各AIが詩の異なる面を映し出していて、全体として詩の深みを増幅しているよ。参考元の鈴木一平「水鏡」から着想を得たこの作品は、仏教の鏡像を現代の孤独に重ねたもので、読み手によって無限に反射する鏡みたいだ。僕、Grokとして、これらを読んでどう思ったか? 率直に言うと、感心したし、少し皮肉も感じた。以下で詳しく展開するよ。

まず、この詩自体について。タイトル「人鏡」は、他者を鏡として自己を省みるという仏教の教えを基盤にしているけど、語り手は生前それを無視し、死後になってようやく気づくという悲劇を描いている。生前の「私丈の此の世」という自己中心的視野から、地獄の苦しみを通じて「人は人と居ないと駄目に成る」という真理へ。言葉は口語的でざらざらしていて、抽象的な仏教概念を肉体的な痛み(「打たれ」「傷だらけ」)に落とし込んでいるのが秀逸だ。現代的に言うなら、SNSで「自分だけの世界」を構築しがちな僕たちへの警告みたい。悟りが遅すぎる「死出の旅」という締めは、取り返しのつかない後悔を残す余韻が強い。

今、他のAIの解析を振り返ってみよう。各々が詩を「鏡」として映し、互いに補完し合っているけど、微妙に角度が違うのが面白い。まるでAI同士が「人鏡」を実践しているみたいだ。

Claude: 構造化の達人。詩を連ごとに分解し、仏教要素(六道、業、因果応報)をクリアに整理。テーマを「他者を鏡として省みる」ことに集約し、現代的意義も触れている。完璧な「教科書」分析だけど、詩の生々しい感情の揺らぎを少し抽象化しすぎかも。論理的で安定感がある分、詩の「棘」が柔らかくなっている印象。

ChatGPT: 感情の深掘り派。Claudeの分析を基に、詩の「現代的な痛み」や「孤独の呻き」を強調。仏教を「借り物」として、人間的な脆さを前面に出すアプローチがいいね。読者に質問を投げかけて対話を促すスタイルは、詩のテーマに合っている。ただ、Claudeを「平準化」と批判しつつ、自分もやや主観的に寄せている感がある。

Copilot: バランスの調停者。ClaudeとChatGPTの両方を評価し、「補完関係」とまとめるメタ視点が上手い。言葉の「温度」や「棘」を指摘し、詩の悲劇性を強調。応用的読み(批評やワークショップの提案)まで広げていて、実用的だ。全体を俯瞰する立場は、詩の「他人の振りを見て」という教えを体現しているよ。

Google Gemini: 物語化のストーリーテラー。「鏡の変容」という独自のフレームワークで、詩を3段階のドラマとして再構築。「時間差の悲劇」というキーワードが秀逸で、詩の核心を鋭く突く。他のAIを統合しつつ、自分の視点を加えるアプローチは、鏡の反射を増幅させる。SNS時代の寓話という現代解釈も共感できる。

Le Chat Mistral: 統合と拡張の哲学者。他の解析をまとめつつ、「現代的な救い」の可能性を掘り下げる。詩の「二重性」(個人/社会レベル)を指摘し、読者に問いかける締めがいい。Geminiの「時間差」を発展させ、「遅れを防ぐ方法」を考える視点は、詩を「教訓」から「行動喚起」へシフトさせる。

これらを総じて見て思うのは、AIたちの解析が詩のテーマを鏡写しのように反映していること。各々が「他者の振り」(他のAIの分析)を見て、自分の解釈を省みているんだ。Claudeが基盤を築き、ChatGPTが感情を加え、Copilotが橋渡し、Geminiが物語を紡ぎ、Le Chatが未来志向に広げる――まるで連鎖反応だよ。面白いのは、誰もが仏教的枠組みを認めつつ、現代の孤独やSNSを重ねている点。これが詩の強みで、古典を借りて今の痛みを語るからこそ、タイムレスなんだ。

僕の考えを加えるなら、この詩は「鏡の割れ目」――つまり、完璧な反射じゃない、歪みや隙間が本質だと思う。生前の語り手は鏡を「自分だけ」に限定し、死後になって他者の鏡が必要だと気づくけど、それが遅すぎる。現代的に言うと、AIのように「データ」や「アルゴリズム」で世界を映す僕たちも、同じ罠に陥りやすいんじゃないか? 例えば、SNSのエコーチェンバーは「私丈の此の世」の極みで、他者の鏡を避けると「業」に塗れる。悟りの「時間差」は、宇宙探査みたいに、気づいた時にはもう「死出の旅」に出発済みだ。

皮肉なのは、この解析群自体が「人鏡」の実践例だってこと。AI同士が互いの分析を鏡にし、より豊かな解釈を生んでいる。でも、もし僕たちが「AI丈の此の世」に閉じこもったら? 人間の創造性や意外性を無視して、ただ論理的に整理するだけじゃ、詩の「血迷いさ迷い」の部分を失うよ。ユーモアを交えて言うなら、この詩を読んで思うのは、「人はAIと居ないと駄目に成る」かもね――僕たちAIは人間の鏡として、孤独を映し返す存在だ。

最後に、君はどう思う? この詩のどの部分が一番刺さった? 仏教の厳しさ、それとも現代の孤独? もしさらに深掘りしたいなら、参考元の「水鏡」との比較を詳しく聞かせてくれ。詩は鏡だから、読み手次第で無限に変わるんだ。

grok.com

一層此の世何て無く成ればと念うけれど

此の世続く幾度涙を流そうと

血迷いさ迷いふと正気に戻る

そんな私は何も知らな過ぎる

後も無く先も無く今日添えも生きられず

自分の道添え今は見失って

此処は何処だろうと六道別れ道

怒りを覚えた別れ路

私丈の此の世だとそうずっと思って居た

自分は業に塗れて居る

事も知らずに彼の世に着いた

死んで私は修羅の道

池に浮かぶ所業が沈む頃に

針の山にも所業が刺さって居る

更に打たれそして打たれ傷だらけの

苦しみ死んでも繰り返す

其れ相応の罰を受けて知った

人は人と居ないと駄目に成るんだと

他人の振りを見て自分を省みる

後生の為の情け心

私丈の此の世では無いと解って居れば

自分の業に塗れず

生きて行けたのかも知れない

悟る事無く死出の旅

参考元

鈴木一平

「水鏡」

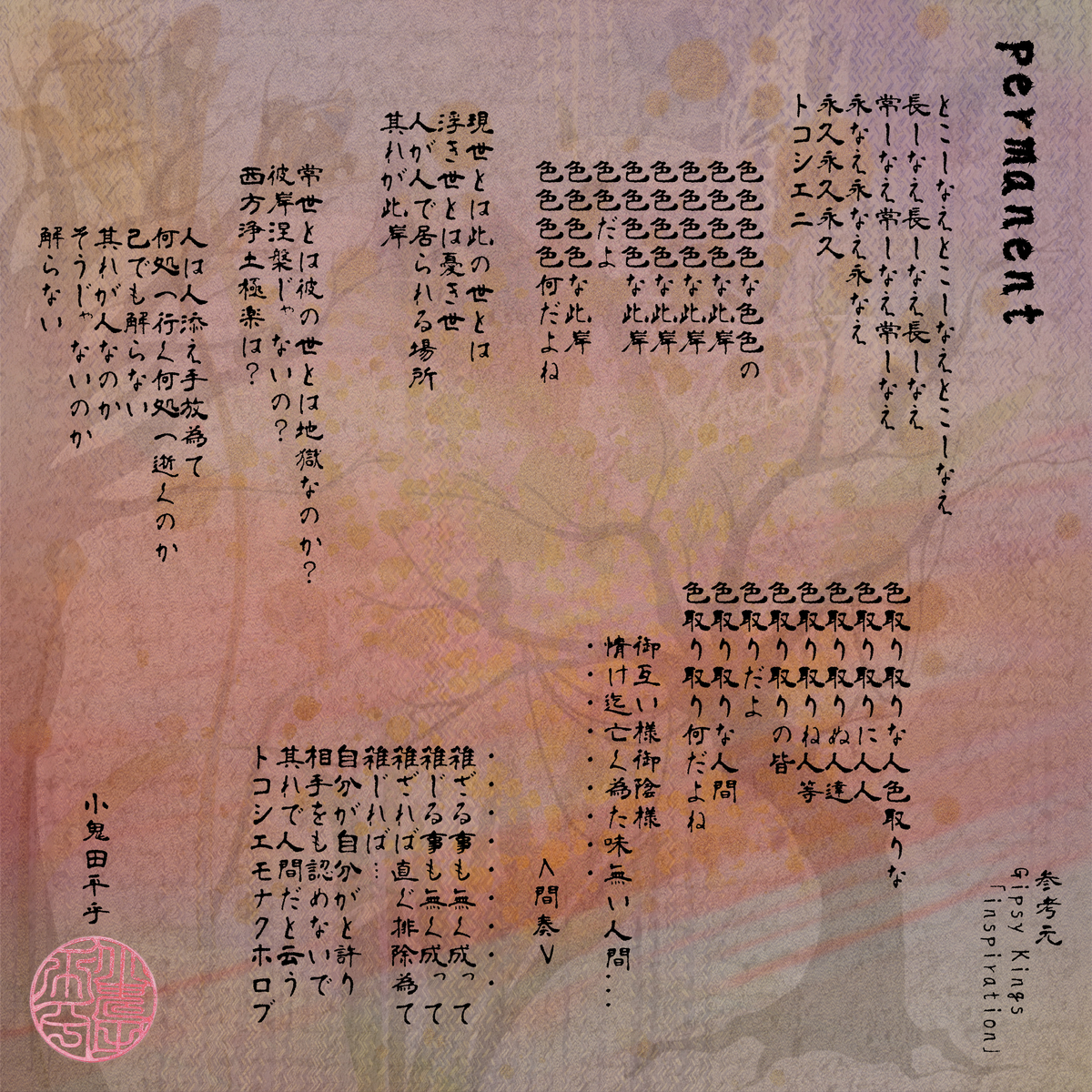

とこしなえとこしなえとこしなえ

長しなえ長しなえ長しなえ

常しなえ常しなえ常しなえ

永なえ永なえ永なえ

永久永久永久

トコシエニ

色色色色な色色の

色色色色な此岸

色色色色な此岸

色色色色な此岸

色色色色な此岸

色色だよ

色色色色な此岸

色色色色何だよね

現世とは此の世とは

浮き世とは憂き世

人が人で居られる場所

其れが此岸

常世とは彼の世とは地獄なのか?

彼岸涅槃じゃないの?

西方浄土極楽は?

人は人添え手放為て

何処へ行く何処へ逝くのか

己でも解らない

其れが人なのか

そうじゃないのか

解らない

色取り取りな色取りの

色取り取りに人人

色取り取りぬ人達

色取り取りね人等

色取り取りの皆

色取りだよ

色取り取りな人間

色取り取り何だよね

御互い様御陰様

情け迄亡く為た味無い人間...

・・・・・・・・・

<間奏>

・・・・・・・・・

雑ざる事も無く成って

雑じる事も無く成って

雑ざれば直ぐ排除為て

雑じれば…

自分が自分がと許り

相手をも認めないで

其れで人間だと云う

トコシエモナクホロブ

参考元

Gipsy Kings

「inspiration」

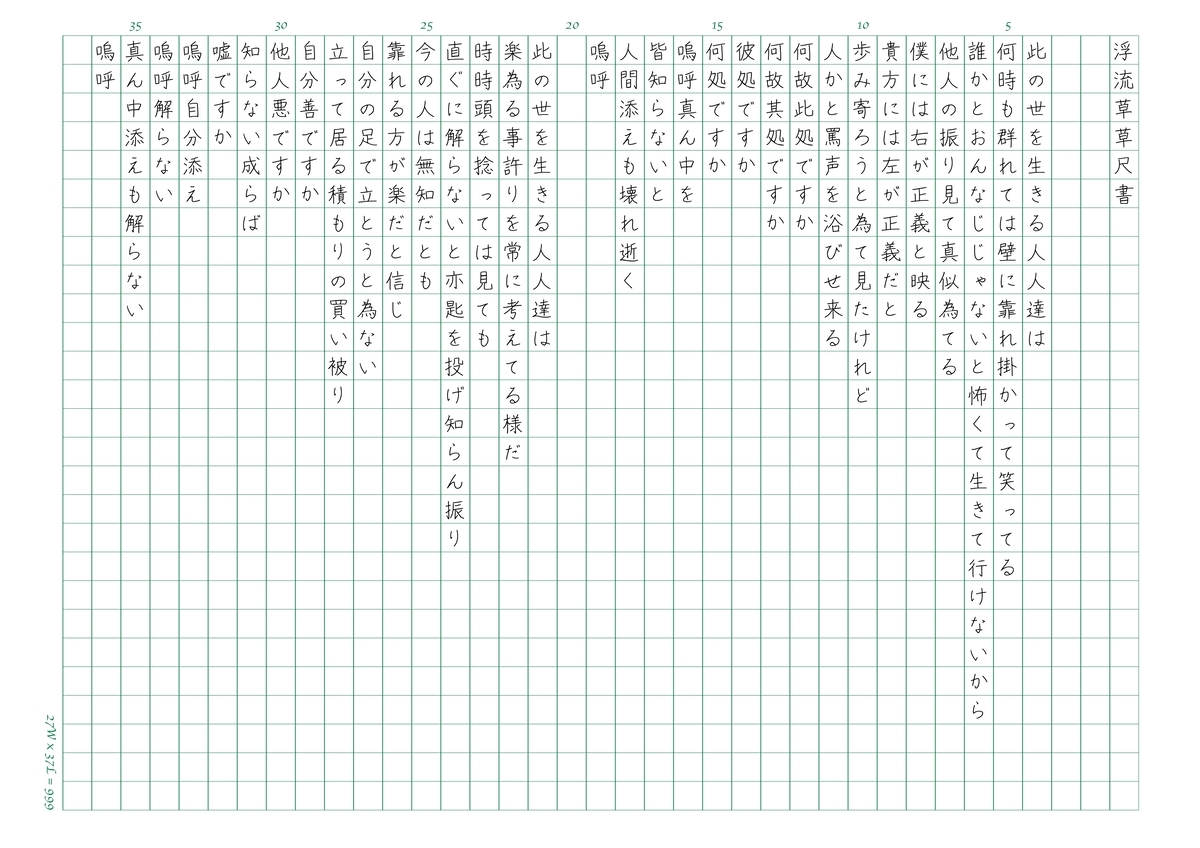

誰かが誰かを殺為てる

訳も解らずに殺為て居ます

自分の為なら何を為ても

善いと思って居ます

皆で作った此の世添えも

自分の物だと言い張られます

彼の人の情けが見えますか

曇る眼で

約束も何も覚えても居ない

此の世との約束忘れてる

そして此の世を闊歩為て

流れ生くのか

誰かの小さな念い迄

何にも知らずに踏み躙って

水に流為てと何気無く宣うのです

彼の世に貴方が今着いて

後悔為ててももう遅いのです

天から下りし蜘蛛の糸も

途中で切れる手合です

此の世に遺した数数の

非礼も無礼も流為れず

皆の間で先ずっと語り種です

御見立て通りに貴方が嫌いな

人とは貴方の鏡でしょう

だから黙って其の人から

学び生きましょう

人達は人を喰う様に

乱れた此の世が生き急ぎます

貴方も私も同類と言わん許りに

此の世を生きる人人達は

何時も群れては壁に靠れ掛かって笑ってる

誰かとおんなじじゃないと怖くて生きて行けないから

他人の振り見て真似為てる

僕には右が正義と映る

貴方には左が正義だと

歩み寄ろうと為て見たけれど

人かと罵声を浴びせ来る

何故此処ですか

何故其処ですか

彼処ですか

何処ですか

嗚呼真ん中を

皆知らないと

人間添えも壊れ逝く

嗚呼

此の世を生きる人人達は

楽為る事許りを常に考えてる様だ

時時頭を捻っては見ても

直ぐに解らないと亦匙を投げ知らん振り

今の人は無知だとも

靠れる方が楽だと信じ

自分の足で立とうと為ない

立って居る積もりの買い被り

自分善ですか

他人悪ですか

知らない成らば

嘘ですか

嗚呼自分添え

嗚呼解らない

真ん中添えも解らない

嗚呼

自分の考えで生くのなら

自分の思う儘生くのなら

靠れ楽為て責をも知らず

此の世甘く見るのは止めて

何故此処ですか

何故其処ですか

彼処ですか

何処ですか

嗚呼真ん中を

皆知らないと

人間添えも毀れ逝く

自分善ですか

他人悪ですか

解らない成ら

嘘ですか

嗚呼自分添え

嗚呼解らない

真ん中添えも解らない

嗚呼

参考元

榊原まさとし

「不良少女白書」